Literatur und CDs

Entdecken Sie die Vielfalt unserer plattdeutschen Literatur und CDs. In diesem Bereich bieten wir Ihnen eine Übersicht über unseren Bestand.

Alle diese Artikel stehen Ihnen zur Bestellung in unserem Shop zur Verfügung.

Frekie

Frè Schreiber / Johannes Diekhoff

Kleine Geschichten zum Schmunzeln aus dem Ems-Dollart-Gebiet. 48 Seiten

5,- Euro

Max un Moritz

Wilhelm Busch / Plattdeutsch von Ubbo Gerdes

Wilhelm Busch auf Platt - da werden die Streiche von Max und Moritz noch viel lustiger. 30 Seiten

6,50 Euro / 5,- Euro für Mitglieder

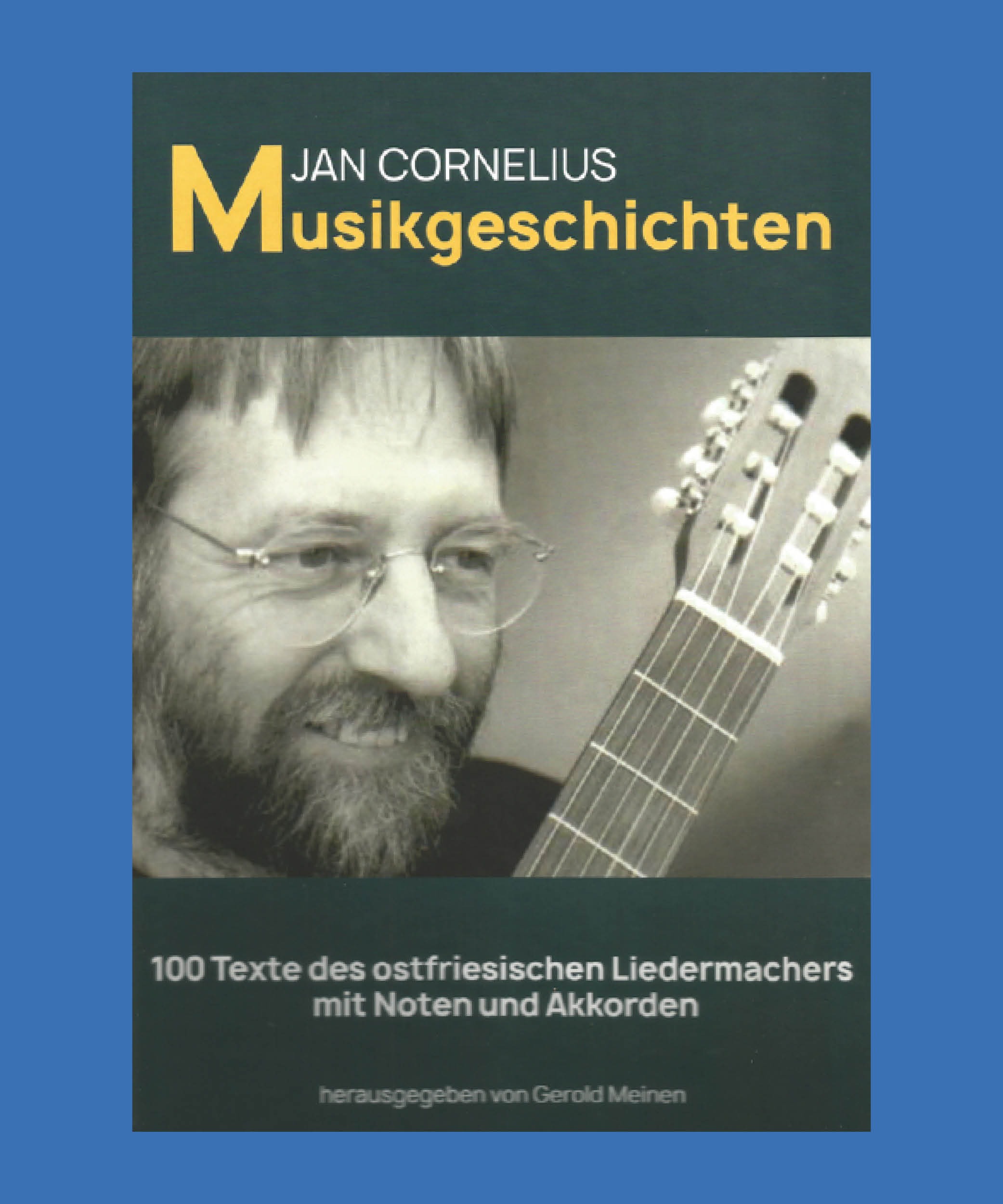

Musikgeschichten

100 Texte des ostfriesischen Liedermachers Jan Cornelius mit Noten und Akkorden.

Herausgegeben von Gerold Meinen

20,- Euro

Ostfriesisches Wörterbuch I

Oostfreesk Woordenbook

Jürgen Byl und Elke Brückmann

Plattdeutsch-Hochdeutsches Wörterbuch. 168 Seiten

12,50 Euro / 10,- Euro für Mitglieder

Ostfriesisches Wörterbuch II

Oostfreesk Woordenbook

Gernot de Vries

Hochdeutsch-Plattdeutsches Wörterbuch.

15.000 Stichwörter. 445 Seiten

25,- Euro / 12,50 Euro für Mitglieder

Schippke up d´ Eemse

Hilde Frauke Wichmann

Drei Geschichten von der Ems und dem Mond, von einem Fährschiff und einer Traumreise mit dem Großen Wagen. 54 Seiten

10,- Euro / 8,50 Euro für Mitglieder

Sprachbetrachtungen

Jürgen Byl

Über Herkunft und Bedeutung von 99 Wörtern und Sprichwörtern aus unserem Zweisprachenland. Von „Platt as en Pannkook“ über „Kloot un Boßel“ und „Quaad“ bis zu „Speckendicken“. 114 Seiten

10,- Euro / 5 ,- Euro für Mitglieder

Das war Hannes Flesner

Hannes Flesner

2 CD's

Die besten Chansons, z. B. Tee-Walzer, Nei humm, Rieka ..., Bottermelk-Tango u. v. m.

20,- Euro / 17,- Euro für Mitglieder

Dat Leven even

Gitta Franken - Dreebladd

CD

16 Lieder in ostfriesischer Sprache von Gitta & Udo Franken und Ute de Haan. z. B. Ik bün en lüttjen Vögel, Froo Müller, Tied för mi ...

14,95 Euro / 13,- Euro für Mitglieder

Dreeklang

Jan Cornelius

CD

Zusammen mit Klaus Hagemann und Christa Ehrig eingespielt. 14 Lieder in ostfriesischem Platt: Koomt binnen, Lüttje Lüntjes, Levensmood.

17,- Euro / 13,- Euro für Mitglieder

Du un Ik

Jenny & Jonny

CD

13 Lieder mit viell Gefühl gesungen in plattdeutscher Sprache von Jenny un Jonny

13,50 Euro / 10,- Euro für Mitglieder

Freje Wind (IV)

LAWAY

CD

Musik zu den Störtebeker-Freilichtspielen in Marienhafe 2005.

17,- Euro / 13,- Euro für Mitglieder